- ホーム>

- オフィシャルブログ

オフィシャルブログ

-

-

2021/11/02

スケーリングについて

こんにちは。

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の山下でございます。

本日はスケーリングについてお話し致します。

スケーリングとは歯の表面にこびり付いた歯石やプラークを取り除くことです。

・プラーク(歯垢)

歯の表面や歯と歯茎の境目などに付いている細菌が作り出した白いネバネバしたかたまりのことです。

プラークは細菌のかたまりなので、その中には虫歯や歯周病の原因菌が含まれています。

・歯石

磨き残しのプラーク(歯垢)が唾液に含まれるカルシウムやリンなどの成分と結びつい歯石は作られます。

歯と歯の間や歯と歯茎の間で石灰化し硬いかたまりとなります。

プラークから歯石しは2日間ほどで変わります。

プラークはうがいでは取り除く事ができませんが日々の歯ブラシや歯間ブラシで落とすことができます。

しかし歯石になってしまったら普段の歯ブラシや歯間ブラシでは落とすことができません。

そのため、歯科医院にてスケーリングを行い取り除く必要があります。

スケーリングは歯科医院で手用スケーラーや超音波スケーラーなどの特殊な器具を使い歯石やプラークを取り除いていきます。

手用スケーラーは手動で行うスケーリングのことを指します。

手動で行うことで小さな歯石を取り除く事ができます。

超音波スケーラーは超音波を発する機械で行うスケーリングのことを指します。

超音波で電動で行うことで短時間に大量の歯石を取り除くことができます。

スケーリングを定期的に行うことで口腔内が清潔に保たれ虫歯や歯周病の予防や口臭予防になります。

当院でもスケーリングを行っております。

気になる方はお気軽にお問い合わせください!!

-

-

2021/11/02

ブラックトライアングルについて

こんにちは名古屋ウィズ歯科・矯正歯科川端です。

本日はブラックトライアングルについてご説明いたします。

ブラックトライアングルというものは、歯と歯の接触点と歯茎に囲まれた隙間です。

隙間が三角形に黒く見えるので、見た目気にする方多いかと思います。

ブラックトライアングルができやすいのは主に前歯で、特に下の前歯によく見られます。

一方、奥歯ではまず起こりません。

出来る理由としては歯茎が下がることで歯茎を支えるにはその下に骨(歯槽骨)が必要です。

言い換えれば、歯槽骨の高さに合わせて歯茎の高さが決まるという事です。

例えば歯周病や加齢は歯槽骨を減少させますが、これにより歯茎も下がります。

歯列矯正でブラックトライアングルが出来る原因としては、矯正の結果歯茎の腫れが改善するため。歯並びが悪いと、歯磨きで落としきれない食べカスやプラークが歯と歯の間に溜まり、日常的に歯茎が炎症を起こして腫れていることが良くあります。

矯正治療を行うと、歯磨きで汚れが落としやすくなった結果、歯茎の腫れがおさまって健康的に引き締まります。

20歳以下の方は、ブラックトライアングルが出来ることがほとんど起こりません。成人では加齢的に歯を取り巻く骨や歯肉の細胞の活性が下がるため高齢になるほど起こりやすくなります。また、歯肉の薄い人は厚い人に比べると、歯肉が痩せやすく退縮しやすいので、できやすいと言えます。歯の形によってもなりやすさが異なってきます。

ブラックトライアングルの予防法

歯と歯茎の境目の歯垢を取ろうと強い力で磨くと、ブラックトライアングルができる場合があります。歯茎は強い刺激を受け続けることで反応し、下がってしまうことがあるからです。歯ブラシが上手く当たっていれば、歯垢は、力を入れなくても十分に取れます。

逆に優しく磨いて落としきれない汚れは、プラークから歯石に変化します。

歯石になりますと歯科医院で専用器具を使用しないと除去できないので、ゴシゴシ磨くことは避けましょう。歯茎に接触する機会の多い歯間ブラシも、無理やり突っ込まず、強さにも注意が必要です。

-

-

2021/11/02

~歯肉退縮の理論~

みなさんこんにちは!

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の郷原でございます。

本日は歯肉退縮の理論についてお話します。

歯肉退縮はどんな状態?

歯肉退縮とは、歯肉が下がって歯根が見えてしまった状態、もっと専門的にいうと、歯肉辺縁の位置がセメントーエナメル境より根尖側み移動し、歯根表面が露出した状態を指します。

50歳以上は100%、小さいお子さんにも8%の方に歯肉退縮がみられます。あらゆる年齢層で悩みの種になっています。

歯肉退縮がおこりやすい人は、どんな人?

骨が減ったために歯肉がずり下がってくる、これが歯肉退縮の本質です。

なので、患者様がもともともっている、「骨の厚み」と「歯肉の厚み」によって歯肉退縮になりやすいかどうかが決まります。

骨の厚み

「骨の厚み」は、コンビームCTで撮影すればわかりますが、装置がない場合もあります。

そのときは、「歯頸部の歯肉のラインで判断する」ようにしてください。骨が厚いほど、歯肉のマージンは平坦なラインになっています。

歯肉の厚み

「歯肉の厚み」のなかでも特に大切なのが「付着歯肉の幅」です。

付着歯肉の特徴は、可動性がなく、硬いこと、歯肉退縮のリスクを診るとき。骨と併せてこの付着歯肉の幅を診ることが大切です。

歯肉退縮のリスク評価

骨も厚くて、付着歯肉ぞ十分にあるタイプは、歯肉退縮はほとんどおこりません。逆に骨も薄く付着歯肉も少ないタイプは、歯肉退縮のリスクは非常に高くなります。ですので、TypeIVの方が矯正治療や補綴治療を受ける場合、歯肉退縮を少なくするために前もって他の部位の歯肉を移植することがあります。骨は薄いままですが、付着歯肉を厚くすることで、歯科治療後の歯肉退縮を防ぐことができるからです。

-

-

2021/11/01

~歯ブラシの選び方~

みなさん、こんにちは!

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の郷原でございます。

本日は歯ブラシの選び方についてお話します。

歯ブラシを選ぶ際本来であればお口の中の確認をして、適した歯ブラシをおすすめしますが、本日は基本的な歯ブラシの選び方をご紹介致します。

・ブラシの大きさ

歯の凸凹や細かいすき間にも歯ブラシが届くように、歯ブラシのヘッドはできるだけコンパクトで、厚みの薄い物を選ぶようにしましょう。ヘッドの大きさは約1㎝、長さは約2㎝が目安となります。

また歯ブラシは幼児用、児童用、成人用など、使用する方の年代によって種類があります。

これらの歯ブラシはヘッドの大きさや柄の長さなどが、口の大きさなどに合わせて作られています。ま成人用でも、口の中が小さい女性用と口の中に奥行のある男性用とで柄の長さが異なる歯ブラシも販売されています。

・ブラシ部分のかたさ

ふつう 歯垢を落すのに一般的

やわらかめ 歯ぐきが弱い方、出血しやすい方

かため 磨く時の力が弱めの方

汚れが落ちやすく使用感が良いという理由からかための歯ブラシを好まれる方も多いのですが、かためのブラシは歯や歯ぐきを傷つけやすいです。

かための歯ブラシは手に力が入りにくい方や、筋力が低下したご高齢の方のために販売されている歯ブラシなのです。

なので力をいれて磨いてしまうと歯や歯ぐきに加わる力が大きくなりすぎ、長く使用することで歯を削ってしまったり、歯ぐきを傷めたりしやすくなります。

やわらかめの歯ブラシは歯周病などで歯ぐきが弱っている方や、一時的に歯ぐきが腫れてふつうの歯ブラシでは痛みを感じる場合などに使用してください。

しかしやわらかめの歯ブラシは歯周病などで歯ぐきが弱っている方や、一時的に歯ぐきが腫れてふつうの歯ブラシでは痛みを感じるときに使用してみてください。

ただ、やわらかめの歯ブラシは歯ぐきに対する刺激がソフトである分、歯の汚れは落しにくく磨き残しが残る可能性が高くなります。

・毛先の切口

ラウンド毛で表面がフラットになっているものは、歯全体磨きに向いているので虫歯予防に適しています。

極細毛で表面に段差があるものは、細かい部分を磨くのに向いているので歯周病予防に適しています。

歯ブラシは消耗品です。衛生面も考慮して1ヶ月に1度は新しい歯ブラシに交換しましょう。

また1ヶ月経っていなくてもブラシが開いたら交換のサインです。

当院では、患者様のお口を見させていただき最適の歯ブラシをご提案させていただきます。

-

-

2021/11/01

口腔ケアで免疫力Up

こんにちは。

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の黒岩です。

本日はお口をケアして免疫力アップについてお話しします。

みなさんはお口を綺麗にすることで健康の予防に繋がることを知っていますか?

お口の中にはたくさんの細菌が存在しています。

常在菌といって、体を守る働きを示すものもありますが、悪さをする細菌も存在しています。

お口の中には歯磨でないと落とすことのできない歯垢(プラーク)や舌の表面に付着する舌苔があります。

これらを普段からの口腔ケアで落とすことによってぐんっと口腔の免疫が十分に働くことができます。

免疫力アップする鍵はIgAという抗体です。

IgA抗体が害を及ぼす微生物を排除する働きを持っています。

IgAもお口の中が汚ければ、敵が多すぎて、防衛が難しくなってしまいます。

その為、毎日の口腔ケア習慣でお口の中を清潔に保ちましょう。

さらに、咀嚼することにより唾液の分泌およびIgAの分泌が促進されます。

唾液も口の中の外敵を物理的に流して洗浄する効果があります。

唾液の中で働きをするのがIgAであり、口の中に入ってきた外敵に対して即座に反応し、身体の中に入り込むのを阻止するように働きます。

IgAは細菌やウイルスなどと結合することで、様々な病原体に対する生体防御機構の最前線として役割を果たしています。

感染症の予防には、唾液で口の乾燥を防ぐことと、門番の働きをする免疫物質IgAを口の中で多く分泌させておくことが大切です。

日頃からお口の中を清潔に保ち、よく噛む習慣を身につけましょう。

当医院では2~3ヶ月に一度の定期検診をお勧めしております。

スタッフ一同ご来院お待ちしております。

-

-

2021/10/29

噛むことについて

こんにちは。

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の山下でございます。

本日は噛むことについてお話しさせて頂きます。

小さい頃ご飯を食べるときによく噛んで食べなさい。と言われたことはないですか?

なぜよく噛みなさい。と言われるかというと噛むことには様々なメリットがあるからです。

噛むことによるメリット

・虫歯や歯周病の予防

よく噛むことにより唾液の分泌量が増えます。

唾液の分泌量が増えることにより唾液に含まれる成分が口腔内の細菌や食べかすを流し、口腔内を清潔に保ちます。

・胃腸の働きを助ける

よく噛むことで唾液中の消化酵素の分泌量が増加します。

消化酵素が増加することによって胃腸の負担をやわらげ腸の働きを活発にし消化・吸収を助ける効果があります。

・肥満防止

よく噛むことで脳が刺激され満腹中枢が働きます。

それにより食べすぎによる肥満を防止することができます。

そのほかにも

・味覚の発達

・糖尿病防止

・がん防止

・記憶力の向上

など様々なメリットがあります。

一口で30回噛むことを心がけてください!

よく噛むためのポイントとして

・根野菜やキノコなど噛み応え

・弾力のある食材を食べる

・煮物より焼き物を選ぶ

・食材は大きめに切る

・お水やお茶などで流し込まない

なかなか一口で30回噛むことは難しいかもしれません。

しかし少し意識するだけで噛む回数は増やすことができます。

健康な身体のためによく噛むことを心がけましょう!!!

-

-

2021/10/28

歯ブラシの替え時について

こんにちは。

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の山下でございます。

本日は歯ブラシの替え時についてお話し致します。

みなさん歯ブラシはどのくらいで交換していますか?

1ヶ月に1回替える方もいれば半年に1回替える方もいらっしゃると思います。

歯ブラシの替える目安は1ヶ月に1回です!!!

1ヶ月に1回替えるのは早いと思われる方もいるかもしれません。

しかし、歯ブラシで汚れを落すことを考えると1ヶ月に1回替えることがオススメです。

なぜなら

① 長く使うと毛先が開いてしまい磨く際に毛先ではなく毛の側面が歯に当たり、しっかり磨いていても磨き残しが出てきてしまいます。

② 新しい歯ブラシには独特な弾力性があります。しかし使っていくうちに弾力性が無くなってきます。弾力性がなくなると歯や歯茎を傷つけてしまいます。

③ 口腔内にはたくさんの細菌が存在しています。歯ブラシで歯を磨くことで歯ブラシの毛にも細菌が付着します。細菌は口臭の原因となる恐れがあります。

せっかく歯磨きをしても歯を傷つけてしまったり細菌の繁殖を促すことになってしまいます。

歯の磨き方やお手入れ方法によっては、1ヶ月よりも早いペースで替えた方が良い場合もあります。

歯ブラシの裏側から毛先が見えていたらそれも交換の目安になります。

なるべく歯ブラシはこまめに替えることをオススメします。

院でも様々な歯ブラシを販売しております。

気になりましたかお気軽にスタッフにお声がけください。

-

-

2021/10/28

予防歯科

こんにちは

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科 宗宮でございます。

本日は

虫歯や歯周病を《治す》から《防ぐ》へ。予防についてお話しさせていただきます。

●虫歯と歯周病の原因は【細菌】→防ぐことができます。

虫歯や歯周病の原因は歯に付いた汚れ(プラーク・歯石)です。

それさえ無ければ、虫歯や歯周病になることはありません。

また、虫歯や歯周病にならなければ、歯を失うリスクも最小限に抑えることができ、

入れ歯やインプラント治療などを受ける必要もなくなります。

当院の予防方法として歯肉の検査で歯肉の状態を把握、スケーリングにて歯石除去、

PMTCで歯面清掃をし汚れの付きにくいツルツルの表面にします。

また、その患者様に合わせ必要であれば歯磨指導もさせていただきます。

予防歯科で虫歯や歯周病を未然に防ぎ、大切な歯を守りましょう!

●ご自身の歯磨に自信はありますか?

疲れたときや眠いときなどついつい歯磨がおろそかになる方もいるかと思います。

毎日きちんと歯磨をしていても、少しずつ磨き残しは溜っていきます。

磨き残しは約2週間で歯石になり始め、歯に強固に付着し、歯磨きでは落ちなくなります。

歯石は表面をざらつかせ、さらに汚れを溜りやすくします。

その結果、ますます虫歯や歯周病になりやすい口腔内になっていきます。

正しい歯磨きで磨き残しを少なくすることが、予防歯科の第一歩です。

●予防歯科を受けている人とそうでない人

予防歯科先進国スウェーデンの調査では、定期的に予防歯科を受けたグループと比較し、受けていないグループの虫歯の発生率は4年間で約15倍、6年間では70倍も高い数値となりました。また、2年以上歯科医院を受診していない70%の人に新たな虫歯や歯周病の進行がみられました。

●これからの予防歯科

PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)とは

専門家が特殊な器具を用いて歯面や歯根に付着した汚れ・細菌・着色等を除去することです。

普段の歯磨での磨き残し、磨くのが難しい部分を専門的な技術で綺麗にしていきます。

定期健診の間隔は目安は3ヶ月に1回。少なくても半年に1回は

定期健診を受けましょう!!

-

-

2021/10/28

自然な笑顔を

こんにちは。歯科医師の小倉です。最近すごく寒くなってきましたね((+_+))

寒くても笑顔がキラキラしている人がいると気持ちが暖かくなりますよね!

“笑顔が素敵な方”はいろんな方から好かれますし、笑顔が自然に作れると自分の自信にも繋がります!

今日はそんな笑顔を作るのに必要な4つの条件をご説明しようと思います。

1.笑顔の際に“口角”が上がっていること

「口輪筋」 は18歳を過ぎると衰え始め、加齢と共に口角は下がっていき笑顔が出にくくなってしまいます。特によく噛まないで食事をしている、口呼吸、無表情が多いに思いあたる方は要注意。平均的な人よりも口輪筋が衰え、口角が下がっていきます。

効果的な治療法としては当院で行っているスムースリフトというレーザー治療でリフトアップすることが可能です。

詳しくはホームページの美容の項目でご確認ください。

2.スマイルライン

例え口角がキュッと上がっていても「笑顔が不自然」と感じたら、 それは「スマイルライン」 の不揃いが原因かもしれません。

「スマイルライン」とは美しい笑顔の判断基準のひとつで、「微笑んだ時に見える上の歯並びに下唇が沿っているのが理想的」であるといわれています。

ポイントとしては3つあります!

- 笑顔の際に、上の前歯から歯茎が1mmだけ見える

- 上の歯と下唇が平行ラインを描く笑顔になる

- 笑顔のときに、下の歯が見える

スマイルラインが歪んでしまう原因は歯列不正と口輪筋の衰えによるものがあります。歯列不正の場合は、歯科医院で歯列矯正治療を行う必要があります。

3.歯が白いこと

白さは心理学的に“若さ” “知性” “清潔感”を相手に印象づけます。2013年のイギリス調査では歯が白い人は平均で5歳若く見え 、更に採用面接の合格率も高まる という結果が出ています。

また、笑顔が増えることで積極的で明るい性格にもなれたり、歯が白いことで肌も綺麗に見えるんです!

ホワイトニングやセラミック、ジルコニアなど人によって歯を白くする方法が違う場合もあります。メリット、デメリットをしっかり知った上で行うことをお勧めします。

4.歯ぐきがピンク色

綺麗な歯並び、白い歯を手に入れてもチラッと見える歯ぐきが黒ずんでいたのでは笑顔が半減しますよね。黒ずんでいると、清潔そうに見えなかったり、老けて見えたり、疲れて見えたりするというデメリットがあります。

差し歯のところが部分的に黒ずんでいるのであれば、差し歯をやり替える必要があります。全体的に黒ずんでいるのであれば、喫煙、強いブラッシング圧で歯肉を歯磨きしたことなどによって生じたメラニン色素沈着が原因です。

タバコのヤニや歯周病などが原因で、黒ずんでしまった歯ぐきは専用の薬剤を使うことでピンク色の歯ぐきに治すことができます。それが“ガムピーリング”という治療法です。

またガミースマイルで大きく笑えないという方には矯正で治したり、オペすることで改善することが可能です。

何か当てはまることがあったり、話聞いてみたいなって思った方、当院では相談に関して無料で行っているので気軽にお越しください(^^♪

-

-

2021/10/28

唾液のすごい力

皆さんこんにちは。

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の金森です。

本日は「唾液の力」についてご紹介させていただきます🌸

私たちのお口の中を常に潤してくれている唾液。唾液はお口の中を潤してくれるだけでなく、全身の健康にも欠かせない重要な存在です。

そんな唾液のすごい力についてお話させていただきます✨

【唾液の成分】

唾液の成分は、99%以上が水分です。残りの約1%に抗菌、免疫、消化などに関わる重要な成分を含んでいます。また抗菌作用をもつ物質や消化酵素のアミラーゼのほか、カルシウムやリン酸など体に必要な要素も詰まっております。

これらの成分と水分が総合的に働いて、私たちが健康な生活を送るために欠かせない役割を果たしています。

【1日に分泌される量は0.5L~1.5L】

健康な成人は、1日あたり平均1.0~1.5L(大きなペットボトル1本くらい)の唾液を分泌しています。唾液の分泌量は1日の中で変動していて、食事時や会話時などには多くなりますが、睡眠中は減っています。唾液の分泌量が減ると唾液の動きが低下し、口内の細菌の繁殖などに繋がります。

『唾液のはたらき』

・食事をサポートする→消化を助ける・飲み込みやすくする・美味しく感じさせる

・全身の健康を守る→細菌の侵入を防ぐ・アンチエイジング・活性酸素を減少させる

・お口の健康を守る→清潔を保つ・虫歯になりにくくする・口の中の粘膜を保護する

『お口の健康を守る5つの作用』

・自浄作用→お口の中を洗い流してキレイにする

・抗菌作用→細菌の繁殖を抑える

・再石灰化→飲食で溶けかかった歯面の補修をする

・Ph緩衝作用→飲食で酸性に傾いたお口を中和する

・粘膜保護作用→お口の中の粘膜を保湿し保護する

【唾液が減ると虫歯や歯周病になりやすい?】

十分な唾液の分泌がなければ、口内が乾燥するため、唾液の抗菌作用や自浄作用が低下し、虫歯や歯周病になりやすくなるほか、口臭や粘膜の感染症、味覚障害、嚥下障害などを起こすこともあります。

★唾液を増やそう★

お口だけでなく、全身の健康の為にも唾液を増やすことが大切です。唾液を増やす為には、「食べるときによく噛む」「ガムを噛む」「水分を十分に摂る」などを意識してみてください。

★唾液の出やすい3つのポイント★

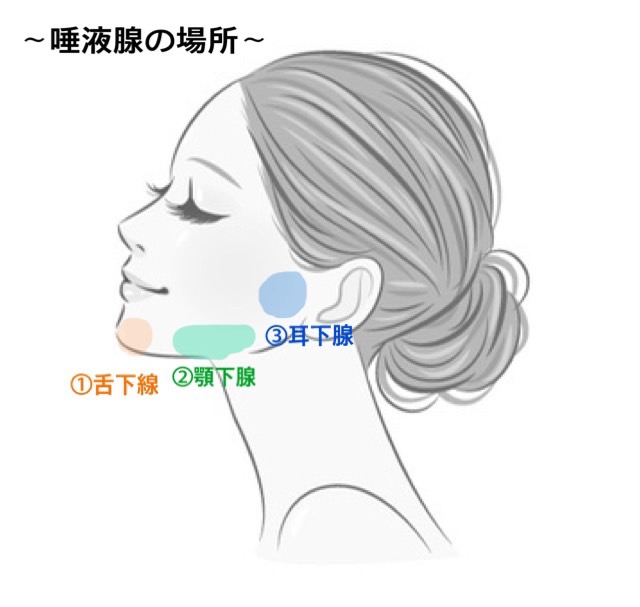

①舌下線 (ぜっかせん)

②顎下腺 (がっかせん)

③耳下腺 (じかせん)

唾液腺マッサージでお口の中のうるおい対策

- 舌下線のマッサージ・・・あごの骨の内側を耳の下からあごの先に向かって指先で押す

- 顎下線のマッサージ・・・両方の親指を揃えてあごの下に当ててゆっくりと押し上げる

- 耳下腺のマッサージ・・・あごの骨の内側を耳の下からあごの先に向かって指先で押す

【まとめ】

唾液は、お口の中を潤すだけでなく、口内の細菌の繁殖を抑え、口臭や虫歯や歯周病など様々なお口の中のトラブルから守ってくれています。

お口の中だけでなく全身の健康維持にも重要な働きをしてくれています🌟

唾液を増やすには上記のマッサージや食事の時によく噛むこともポイントです🐶

これから乾燥する時期になります。いつも以上にこまめな水分補給をしてカラカラにしないように心がけましょう🎵