歯の黄ばみ、気になっていませんか?笑った時にちらっと見える黄ばみは、相手に不潔な印象を与えてしまうこともあり、人前に出ることの多い職業の方などは不安になるポイントのはずです。

そこで、この記事では、歯の黄ばみのレベルをチェックする方法から、原因別の改善策まで徹底的に解説します。

歯の黄ばみレベルをチェック

歯の黄ばみレベルは、歯科医院でシェードガイドを使ってチェックします。

シェードガイドにはさまざまな段階の白さの歯が並んでいます。歯の色に最も近いものが、自分自身の歯の白さレベルの指標として認識可能です。世界中で広く使用されているVITAシェードガイドは、A,・B・ C・

Dの4つのグループに分かれ、最も白い「W1」から、最も暗い「C4」まで16種類が並んでいます。

自己判断で正確な歯の黄ばみレベルを確認するのは難しいため、歯科医院でチェックしてもらうのがおすすめです。

芸能人の歯の黄ばみレベル

テレビや雑誌などで目にする芸能人の歯は、白く輝いているように見えます。シェードガイドでは「W0・W1・W2・W3」が芸能人並みの白さです。

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科が実施した「口元の印象と歯列矯正」というアンケートを参照してみましょう。この調査の中で「口元がきれいだと思う芸能人は」という質問に対して、新垣結衣・北川景子・石原さとみの名前が多く挙がっています。

選んだ理由として「歯が白いから」と40.1%の方が回答しています。歯並びの美しさはもちろん、歯の白さも重要視されているのが分かるのではないでしょうか。

参考:口元がきれいだと思う芸能人「北川景子」を抑えた第一位とは?|時事メディカル

一般人の歯の黄ばみレベル

一般人の歯の黄ばみレベルは、食生活、喫煙習慣、歯磨き習慣などによって個人差があります。理想的な白さは「A1」、日本人の平均的な歯の白さは「A3・D4・B3・A3.5」です。

一般人は、高額をかけてデンタルケアをする芸能人のような真っ白な歯をしている人は少なく、ある程度の黄ばみがある人が多数派です。

歯の黄ばみの原因

歯の黄ばみの原因は大きく分けて、遺伝的な原因と後天的な原因に分けられます。それぞれの原因を詳しく解説します。

遺伝的な黄ばみの原因

遺伝的な黄ばみの原因は、以下3つが挙げられます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

・遺伝

生まれつきの歯の色は、遺伝によって決まります。エナメル質や象牙質の厚さ、色合いは個人差があり、歯の黄ばみに影響します。

歯の表面を覆うエナメル質は半透明で白色。エナメル質の下にある象牙質は黄色味を帯びています。エナメル質が薄い方は象牙質の色が透けて見えやすく、歯が黄色く見えやすいとされています。象牙質の割合が多い方は、より歯が黄ばんで見えやすいのが特徴です。

遺伝的な要因による歯の黄ばみを完全に予防するのは難しいのが現状です。しかし、適切なケアを行えば、黄ばみの進行を抑えることもできます。

・加齢

年齢を重ねるごとに歯の表面を覆うエナメル質が減少していく影響で、内側の象牙質が透けて見えやすくなるのが加齢による黄ばみの原因です。

象牙質は黄色味を帯びているため、エナメル質が減少すると、象牙質の色が目立ち歯全体が黄色く見えてしまいます。加齢による歯の黄ばみは、完全に止めることはできません。しかし、ホワイトニングやクリーニングである程度改善できます。

・全身疾患

エナメル質形成不全や象牙質形成不全などの疾患が原因で、歯が黄色くなるケースがあります。

エナメル質形成不全は、歯の表面を覆うエナメル質が正常に形成されない疾患です。遺伝的要因のほか、妊娠中の栄養不良・感染症・薬物・外傷などが原因とされています。エナメル質が薄くなったり変化したりし、歯が白く濁る・黄色や茶色に変色するほか、歯の表面の凹凸、歯の脆弱性などの症状があらわれるのが特徴です。

象牙質形成不全は、歯の内部にある象牙質が正常に形成されない疾患です。遺伝的な要因が原因とされています。象牙質の変色による歯の変色や、歯が脆く虫歯になりやすい、早く抜け落ちてしまうという症状があげられます。

疾患による歯の黄ばみは、歯科医師による専門的な治療が必要です。

後天的な黄ばみの原因

後天的な黄ばみの原因は、以下の3つが主に挙げられます。

それぞれ詳しく説明しましょう。

・食生活

コーヒー・赤ワイン・チョコレートのような色の濃い飲食物を日常的に摂取すると、歯の表面に色素が付着し、黄ばみの原因となります。

また、歯の着色を促進する飲食物にも注意が必要です。歯の着色を促進する飲食物は着色性がないものの、色の濃い飲食物と一緒に摂取すると歯の着色を促進させてしまう食品を指します。例えば、赤ワインとチーズ・コーラとカレーのような組み合わせには注意が必要です。

| 色の濃い飲食物 |

歯の着色を促進する飲食物 |

- 赤ワイン

- コーヒー

- 紅茶

- 緑茶

- ウーロン茶

- チョコレート

- カレー

- キムチ

- ケチャップ(トマトソース)

- ビーツなど

|

歯の着色を促進する飲食物 |

- 炭酸飲料

- スポーツドリンク

- 柑橘系ジュース

- 柑橘類

- 酢

- ピクルス

- アルコール飲料

- 発酵食品など

|

歯の着色を予防するため、色の濃い飲食物や着色補助食品の摂取を控えましょう。上記の飲食物を摂取する場合は、すぐに歯磨きをする・うがいをする・水を飲むなどの対処がおすすめです。

・喫煙

タバコのヤニは、歯の表面に粘着しやすく、黄ばみの原因となるタールやニコチンなどの色素を豊富に含んでいます。タールは、タバコの煙に含まれる茶褐色の粘着性物質。タールやその他の色素が歯の表面に沈着すると、歯を黄色や茶色に変色させてしまいます。

ニコチンは、タバコに含まれる依存性のある物質です。タールのように歯の表面に直接付着するわけではありません。しかし、唾液の分泌量を減少により口腔内を乾燥させ、歯の着色を促進する働きがあります。

喫煙は歯の黄ばみだけでなく、さまざまな口腔内の問題を引き起こす原因です。自分自身の健康のため、禁煙することをおすすめします。

・ケア不足

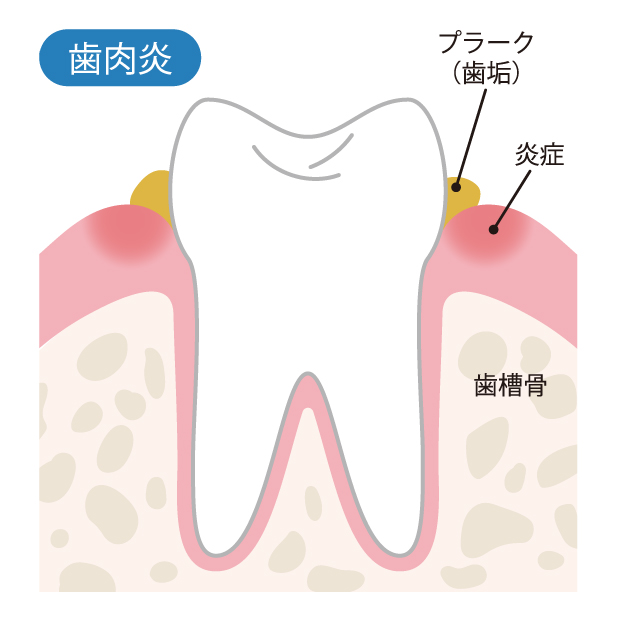

歯磨きが不十分だと、歯の表面に歯垢が蓄積します。歯垢は細菌の塊で、歯の着色汚れの原因です。歯垢が石灰化すると歯石に変化してしまいます。歯石が付着すると、歯磨きでは除去できません。着色汚れのほか、歯周病を進行させる原因となるため、注意してください。

歯の黄ばみを改善する方法

歯の黄ばみを改善する方法は、ホワイトニング・クリーニング・歯磨きの3種類があげられます。それぞれの効果について詳しく解説します。

ホワイトニング

ホワイトニングは、歯の表面に付着した着色汚れを落とし、歯自体を白くできます。歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、自宅で行うホームホワイトニングがあり、それぞれの違いは以下の表の通りです。

|

オフィスホワイトニング |

ホームホワイトニング |

| 施術場所 |

歯科医院 |

自宅 |

| 薬剤 |

高濃度 |

低濃度 |

| 効果 |

即効性があり、1回の施術で効果を実感しやすい |

効果が現れるまでに時間がかかるが、持続性がある |

| 施術時間 |

1回30分~1時間 |

1日2時間程度 |

| 費用 |

2万円~7万円/1回 |

2万円~5万円

(マウスピース・ホワイトニングジェル代を含む) |

| 安全性 |

歯科医師の管理下で行われるため、安全性が高い |

自分で薬剤を使用するため、注意が必要 |

| 痛み |

痛みを感じやすい |

痛みを感じにくい |

| 特徴 |

歯の表面だけでなく、歯の内部の着色も漂白できる |

歯の表面の着色のみ漂白できる |

オフィスホワイトニングは、高濃度の薬剤を使用するため、歯科医師の指導のもとで行う必要があります。ホームホワイトニングは、歯科医院でマウスピースを作成し、自宅で薬剤を塗布して行うのが特徴です。オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせたデュアルホワイトニングを取り扱う歯科医院もあります。

ホワイトニングは保険適用外のため、全額自己負担です。費用は別途、初診料・検査料・クリーニング料がかかる場合があります。

クリーニング

歯のクリーニングは、毎日の歯磨きでは落としきれない汚れを取り除き、口の健康を維持する処置です。クリーニングを行うと、コーヒー・紅茶・タバコなどによって歯の表面に着色した汚れを落とせます。ほかにも、虫歯予防・歯周病予防・口臭予防の効果が期待できるのもうれしいポイントです。

歯のクリーニングは、以下の2種類があります。

- PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)

- 歯石除去

PMTCは、毎日の歯磨きでは落としきれない歯垢や歯石、バイオフィルムなどを専用の器具や機械を使って除去します。

歯石除去は、歯の表面に付着した歯石を取り除くクリーニングです。歯石は、歯垢が石灰化したもので、歯ブラシでは落とせません。歯石は歯周病の原因となるため、定期的な除去が必要です。

歯磨き

毎日の歯磨きで、歯の表面に付着した汚れを落とせます。ホワイトニング効果のある歯磨き粉や、研磨剤が含まれた歯磨き粉を使用すると、より効果的に汚れを落とせます。

歯磨き粉に含まれるホワイトニングに効果のある主な成分は、以下の通りです。

| 成分名 |

効果 |

| 薬用ハイドロキシアパタイト |

歯の表面の着色汚れを吸着し除去 |

| ポリエチレングリコール(PEG) |

歯の表面に付着したステインを浮かせる

新たなステインの付着を防ぐ |

| ポリリン酸ナトリウム |

歯の表面に付着したステインを剥がす

ステインの再付着を防ぐ |

| 研磨剤 |

ステインを除去 |

ただし、研磨剤が含まれた歯磨き粉は、歯の表面を傷つける可能性があるため、注意が必要です。

歯の黄ばみを予防する方法

歯の黄ばみは見た目だけでなく、人に与える印象にも大きな影響を与えます。日々の習慣やケアを意識すると、歯の黄ばみを効果的に予防できます。ここからは、歯の黄ばみを予防する方法を3つご紹介します。

歯磨き

歯の表面に付着した着色汚れは、黄ばみの大きな原因の一つです。毎日の歯磨きを丁寧に行い着色汚れをきちんと落せば、歯の黄ばみを予防できます。

歯磨きは以下3つがポイントです。

- 歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に当て、小刻みに磨く

- 力を入れすぎず、優しく丁寧に磨く

- 歯間ブラシやデンタルフロスも使用して、歯と歯の間の汚れも落とす

歯磨き粉のなかには、着色汚れを落とす成分や、歯の表面をコーティングして着色を防ぐ成分を含んでいるものがあります。

薬用ハイドロキシアパタイト配合の歯磨き粉は、エナメル質を修復し歯を白くする効果、ポリエチレングリコール配合の歯磨き粉は、歯の表面に付着した着色汚れを落とす効果があります。歯磨き粉を選ぶ際は、上記の成分が配合されているかチェックしてみてください。

食生活

着色しやすい飲食物や酸性の飲食物を控えるのがおすすめです。柑橘類や炭酸飲料などの酸性の飲食物は、歯のエナメル質を弱化させ、着色しやすくするためです。

| 色の濃い飲食物 |

酸性の飲食物 |

- コーヒー

- 紅茶

- 赤ワイン

- チョコレート

- カレーなど

|

酸性の飲食物 |

|

上記の飲食物を飲んだり食べたりする回数を減らすほか、食事の後はうがいをする、ストローを使用するのがおすすめです。バランスの取れた食生活は、歯の健康を保ち、黄ばみを予防するためにも重要です。

野菜や果物を積極的に食べ、カルシウムを摂取するようにしてみてください。

禁煙

タバコの煙には、タールやニコチンなど、歯の黄ばみの原因物質が含まれています。タールやニコチンが歯の表面に付着し、着色汚れとして蓄積していきます。

また、タバコは唾液の分泌を抑制し、口腔内を乾燥させるため、着色汚れが付着しやすくなるという悪影響があるという点も押さえておきたいポイントです。喫煙は歯周病のリスクも高めます。

禁煙すると、黄ばみの原因物質の摂取を断ち、唾液の分泌を正常化させ、歯の黄ばみを予防できます。

歯の黄ばみに関するよくある質問

歯の黄ばみに関するよくある質問をまとめています。疑問や不安な点を解決した状態で治療に臨みましょう。

歯の黄ばみは病気ですか?

歯の黄ばみは、必ずしも病気であるとは限りません。しかし、中には病気が原因で歯が黄ばむケースもあります。病気が原因で歯が黄ばむケースは、エナメル質形成不全や象牙質形成不全という症状があげられます。

エナメル質形成不全は、歯の表面を覆うエナメル質が正常に形成されない状態を指します。歯の表面がザラザラする、歯が変色する、歯が欠けやすい、虫歯になりやすいという症状が特徴です。

象牙質形成不全は、歯の主要な構成要素の象牙質の形成に異常が生じる疾患です。主な症状は、歯の変色、歯質の脆弱化、歯の早期脱落などが挙げられます。歯の黄ばみが気になる場合は、歯科医院を受診して原因を特定してもらうのがおすすめです。病気が原因の場合は、適切な治療を受けましょう。

ホワイトニングは痛いですか?

ホワイトニングは、歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、自宅で行うホームホワイトニングの2種類があります。

| オフィスホワイトニング |

ホームホワイトニング |

- 高濃度の薬剤を使用

- 痛みを感じやすい

- 歯科医院では適切な処置を行うため、痛みを最小限に抑えられる

|

ホームホワイトニング |

- 低濃度の薬剤を使用

- 痛みを感じにくい

- オフィスホワイトニングに比べて痛みを感じにくい

|

ホワイトニングの痛みは、歯の状態や使用する薬剤や個人の感受性によって異なります。痛みが心配な場合は歯科医師に相談しましょう。

ホワイトニングは歯にダメージがありますか?

ホワイトニングは、歯の表面の着色汚れを落とすため、歯にダメージがあるというイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし、適切な方法で行えば、歯に大きなダメージを与えることはありません。

ただし、過度なホワイトニングや不適切な方法で行うホワイトニングは、歯のエナメル質を溶かしたり、歯の神経を刺激したりする可能性があります。また、虫歯や歯周病がある場合は、ホワイトニングによって症状が悪化する可能性があるので注意が必要です。

ホワイトニング中は食事制限がありますか?

ホワイトニング中は、食事制限があります。ホワイトニング直後は、歯の表面がデリケートな状態で、着色しやすい飲食物を摂取すると、歯が再び黄ばんでしまう可能性があります。

特に酸性の飲食物は、歯のエナメル質を弱化させる原因なので控えましょう。水・白米・鶏むね肉・白身魚などの色の薄い食材がおすすめです。食後はうがいや水を飲むと、着色物質の付着を防ぐ効果があります。

食事制限の期間は、ホワイトニング方法や個人の歯の状態によって異なります。歯科医師の指示に従って、食事制限を行いましょう。

白く美しい歯で堂々と笑おう

清潔で美しい白い歯は笑顔をより魅力的にし、自信を与えてくれます。この記事を参考に、歯の黄ばみを予防・改善し、白く美しい歯で堂々と笑えるようになりましょう。